「美味しい」と感じる基準は、

一人ひとり、それぞれ。

それでも、

美味しいコーヒーには共通して言えることがいくつかある。

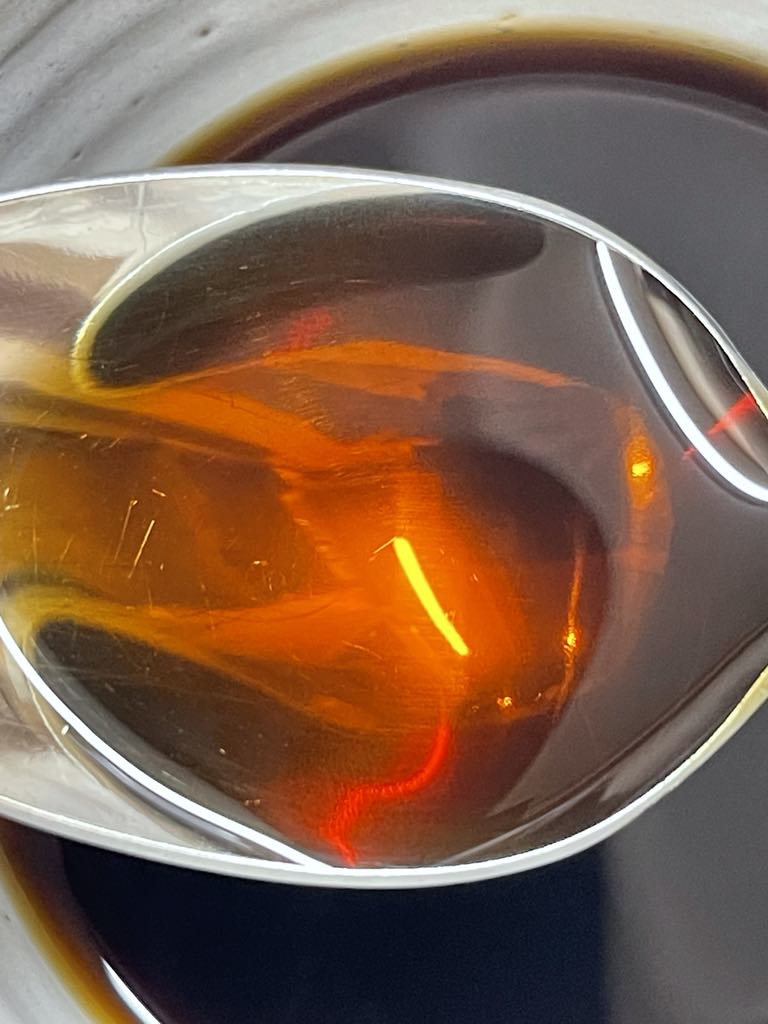

「スプーンですくった時、透明で澄んでいること」

「『雑味』と『えぐみ』がないこと」

「『酸っぱい!』という酸っぱすぎる」ようなバランスを欠いた味ではないこと」。

そして、最も信頼できる基準は「冷めても美味しいこと」。

時間が経っても味が崩れないコーヒーは、

本当に質が高い証拠である。

後味は、コーヒーを記憶にする

たとえば、

ホットコーヒーをいただくとき、

熱さで味覚が混乱し、

湯気で嗅覚が勘違いする。

こんな美味しさは、

本当の美味しさと言えるのだろうか?

本当に美味しいコーヒーは、

冷めてからわかる。

良質のコーヒーは、

冷めても美味しい。

また、「後味」。

本当のコーヒーは芸術。

「あーぁぁ、うまい!」となる。

後味は、

コーヒーが本物であるかを示す大切な証拠になる。

スプーンですくってわかる、透明感と深み

良いコーヒーは、

感動する。

「おいしい!」

「なにこれ!」

美味しいコーヒーは、どんな銘柄でも美味しい。

「どれ飲んでも美味しい!」の声が、

コーヒーの生産者と私たちが一緒につくりだす芸術。

コーヒーは、

美味しいという感動をもたらす芸術だ。

だから、見た目からもわかる。

スプーンですくったときに、

くっきりと透明感のある澄みわたったコーヒーであれば、

それだけで美味しいの証明だ。

にごりがないということは、

雑味がなく、

栽培、

選別、

焙煎、

抽出が丁寧に行われた証。

透き通った本物。

見た目の美しさは、

そのまま味の純度につながっている。

驚きの「酸っぱい」は、浅煎りの未熟さ

「酸っぱい」と感じるコーヒーに出会ったことがあるだろうか。

それは、多くの場合、焙煎が浅すぎる。

焙煎士が、わざとやる。

もちろん、

豆の質に問題があるときにも起きる。

だが本物の浅煎りは違う。

そこには酸味とフルーティーさが、

まるで果実のように調和して存在している。

”甘さ”と”みずみずしさ”がバランスよく重なり合い、

飲んだ人を驚かせ、

感動させる。

浅煎りとは、繊細さの中にある『酸味とフルーティーさ』の芸術だ。

繰り返されたお客様の非常識。

お客様。

「お勧めは何ですか?」

私ども、

「『ゲイシャ』が入りました。ちょっとお高いですけれど……」

すると、

「酸っぱくて、『ゲイシャ』は嫌いなんです」

そこで私でも、

「今日は、たまたま試飲で『ゲイシャ』です。飲んでみます?」

試飲されたお客様は一様に、

「酸っぱくない!」

そう。

『ゲイシャ』は酸っぱくない。

焙煎で『ゲイシャ』を酸っぱくさせてしまっているだけ……

中煎りは、焙煎技術と豆の個性が響き合う舞台

中煎りの魅力は、

豆本来の味わいと焙煎の技術がもっとも表現される。

数秒の焙煎時間の違いが、

香りにも味にも変化をもたらす。

焙煎士の感覚と経験が、

すべてを左右する領域。(大げさじゃないんだ!)

ここでは、その時のコーヒー生豆の「ちょうどよさ」が技術の違い、

それが達成された一杯には、

奥行きと繊細さが同居する。

まさに職人技と自然が共演する、味の芸術が表現される舞台。

深煎りは、焙煎士の経験とこだわりが宿る芸術

深煎りと聞くと、

ただ苦いだけと誤解されがち。

それは、どこかで間違った焙煎。

本当の深煎りは、

苦味の奥からあらわれる甘みとコク、

そして深い余韻の芸術。

焙煎士の経験と哲学がなければ到達できない味。

焦がすのではなく、

芯まで火を通しながらも風味を損なわない絶妙な技。

深煎りには、

焙煎士の魂がにじんでいるように感じることがある。

「おいしい!」は、一人ひとりちがう

「おいしい」と感じる基準は人それぞれです。

だが、共通して言えることがいくつかある。

まず、「雑味」と「えぐみ」がないこと。

次に、「酸っぱすぎる」ようなバランスを欠いた味ではないこと。

そして、

最も信頼できる基準は「冷めても美味しいこと」。

時間が経っても味が壊れないコーヒーは、

本当に質が高い証拠である。

さらに、スプーンですくったときに液面が濁らず透明であることも、

その完成度を示すサインとなる。

「あーぁ、本当に美味しい!」

感動とは芸術。

全国に芸術を味わえるコーヒー屋さんがいくつかある。

探索してみてください。

感動します。

浅煎りでも、

深煎りでも。

「あーぁ、うまい!」